| 【第十二話:軟石の採掘(堀切り)】 |

|

札幌軟石を切出すには、まず軟石上を覆っている火山灰を除き、現場を造る作業から始めることになります。それは主に軟石が凍ってしまう秋から冬にかけての仕事でした。

まず、表面の木や土を取り除きます。それから軟石の上に積もっている火山灰を取り除きますが、この火山灰は多い所で15mも積もっている場所もありました。

手作業でやっと取り除いても、軟石の上層部には柔らか過ぎて使えない「悪石」と言う部分もあり、これらの火山灰や悪石を取り除いてから軟石を切出していました。壁側には取り除いた土や石が円錐状の小山を造っていました。

札幌軟石を切出す最初の作業は、ツルを振って軟石に溝を掘っていくことです。このツルを「堀切(ほっき)りツル」と言います。

|

堀切り作業

|

堀切りツル

|

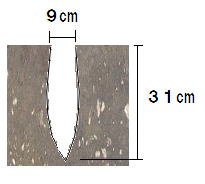

深さ1尺5分(約31㎝)位の溝を、縦3尺(約91㎝)横10尺(約3m)程の碁盤目の様に掘っていきます。これは角を作ると極端に能率が下がるためだからです。また、石工さんは1日に30尺(約9m)から40尺(約12m)もの長さの溝を掘っていました。ツルを振る回数は、1日に5万回にもなったと言われています。

|

堀切り溝の断面

|

このため石工さんは自分で使うツルの焼入れも行い、焼入れの良し悪しが能率に影響しました。

狭い溝を深く掘るコツは、中を膨らますように掘ったようです。今も手掘り時代の石切場壁面(切羽)に残っている斜めのスジは、このツル目跡です。 |

|

|

Copyright © 2004 石切山街道まちづくりの会 All Rights Reserved. |